El cristiano tiene que hacerse al misterio de la palabra que,

mediante la Palabra hecha carne, es cuerpo del misterio infinito

Karl Rahner

Cuando buscamos entablar vínculos entre la Literatura y la Teología, no es raro creer que debemos recurrir a autores como San Juan de la Cruz, Dante o Dostoievski. Es claro que en ellos vamos a encontrar referencias indudables; pero ¿qué pasa cuando ampliamos la mirada y descubrimos que podemos entablar relaciones igualmente fecundas con escritores como Trakl, Pizarnik, Borges o Castilla? Hablar de experiencia de Dios no es sinónimo de éxtasis o comunión diaria: más bien refiere un proceso de búsqueda, algo que, como afirman todas las corrientes de espiritualidad, incluido el cristianismo, puede llevar toda la vida.

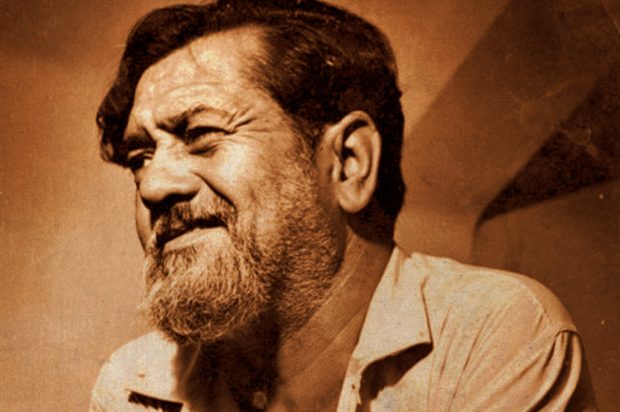

Pongamos un ejemplo. En marzo de 1964, el inolvidable poeta salteño Manuel J. Castilla se entera de que van a demoler la casa de su infancia. Le pide a su hijo que lo acompañe y, luego de forzar la puerta, pasan toda la noche en el antiguo solar familiar. Al amanecer se retiran. A los pocos días escribe un poema. El texto en cuestión, un soneto de impecable factura (“La casa”), cuenta las vivencias de alguien que transita de noche por “esa casa muerta”, lleno de melancolía y pesadumbre, y culmina así:

Ese que amanecido con el vino

se arrima alucinado al mandarino

y con el corazón lo va tanteando,

ese ya no es, aunque parezca cierto,

es un Manuel Castilla que se ha muerto

y en esa casa está resucitando.

A priori, lo único que indica que estamos ante un hecho religioso es un verbo: ‘resucitar’, que al estar en gerundio además cobra un dinamismo apabullante. “Resucitar” es mucho más que ‘revivir’, o ‘renacer’: alude directamente a la experiencia central del cristianismo. Además, es coherente con toda la obra de Castilla: el salteño, sin ser un escritor confesional, alude repetidas veces a la crucifixión, la resurrección y la presencia de Dios en los pájaros, en los árboles, en el frutecer del verano. El uso de ese vocablo, entonces, no es inocente. ¿Qué tan fuerte es lo que ocurrió esa noche como para que el autor haya recurrido a usar un verbo de tal envergadura? No lo sabemos, pero prescindiendo incluso de la vivencia numinosa de base, es innegable que estamos ante un texto que refiere una experiencia trascendente.

Cuando rastreamos en la literatura las huellas de lo sagrado, sabemos que este término incluye aquello que en la tradición judeocristiana llamamos Dios, pero también cualquier otro de sus rostros posibles: la Presencia, el Absoluto, el Misterio. Esto deja fuera una infinita cantidad de obras que no se prestan para este tipo de análisis. La indiferencia ante lo divino no puede ser repuesta artificialmente; no corresponde bautizar una obra, sino recurrir a lo que el texto nos habilita a ver. Si los labios están sellados, por respeto a su autor debemos dejarlos así.

Por eso, proponemos un abordaje diferente. Presentaremos una tipología de las experiencias de Dios que aparecen en la Literatura, sin ánimo de que sea exhaustiva, pero con la convicción de que puede resultar iluminadora. No nos centraremos en la dinámica psicoespiritual de quien escribe, sino en cómo son expresadas dos tipos básicos de experiencia: la búsqueda y el encuentro. Para expresarnos con mayor claridad, a cada una de ellas le atribuiremos una serie de símbolos posibles: a los de la búsqueda los hemos llamado la alergia, el espejo, la mancha, la pregunta y la noche estrellada; a los del encuentro, la celebración y las bodas.

Pasemos a detallar las expresiones del primer tipo. La alergia representa el “grado cero” de la experiencia religiosa. En ella, aparece un rechazo voluntario, explícito y formal hacia esa Presencia de la que se ha oído hablar, o que fue significativa en algún momento, pero frente a la cual hoy sólo cabe el reproche. No es raro el lenguaje hiriente, cínico, furioso. Entre otros, aparecen aquí textos de Pessoa ―las maravillosas ironías de O guardador de rebanhos―, Süskind, Sartre… Pensemos, por ejemplo, en estos versos de Pizarnik: “¡Cansada de Dios! ¡Cansada de Dios! Cansada por fin de las muertes de turno” (La última inocencia), donde Dios no es vida sino muerte, y sólo aporta hastío. O en algunos dardos proferidos por Cioran: “¡Imposible amar a Dios de otro modo que no sea odiándolo!” (De lágrimas y santos). Experiencia refractaria, pero experiencia al fin.

En cambio, hablamos de espejo cuando un texto refiere una búsqueda que, en ocasiones, encuentra un eco y permite la identificación, como ocurre en el proceso de conversión de Raskolnikov en Crimen y castigo, o con el yo lírico de “Run run se fue pa’l Norte”, de Violeta Parra. Allí, el dolor se elabora mirando la figura del Crucificado:

Así es la vida entonces

Espinas de Israel

Amor crucificado

Coronas del desdén

Los clavos del martirio

El vinagre y la hiel

Ay, ay, ay, de mí.

Sin embargo, puede ser que la búsqueda se dé, pero no haya posibilidad de identificación, por diferentes motivos. Buscamos a Dios en el espejo, pero está ausente. Entre infinitos ejemplos, podemos encontrar aquí textos de Trakl (“El silencio de Dios / bebí en el manantial del bosque”), Pizarnik (“Tanta vida, Señor, / ¿para qué tanta vida?”), Yupanqui, Saramago… Distinto es el caso de la mancha, menos frecuente hoy en día, donde aparece un sentimiento de indignidad frente al Misterio de Dios, sobre todo ante la culpa por los pecados cometidos. Muy frecuente en los salmos ―que, no olvidemos, son textos poéticos―, pero bastante en retirada en nuestra época, que no reconoce una conciencia de pecado. Lo vemos, por ejemplo, en ciertos poemas de Lope (“¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras…?”), Péguy, J. C. Dávalos (Otoño), o F. L. Bernárdez, en particular, los que escribió para la versión latinoamericana de la Liturgia de las Horas.

Asimismo, ese proceso de búsqueda puede plantearse como pregunta, como cuestionamiento intelectual o existencial referido a Dios o a lo sagrado. Es lo que manifiesta buena parte de la obra de Borges, expresado sintéticamente en estos versos: “Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. / ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza / de polvo y tiempo y sueño y agonía?” (“Ajedrez”). También aparece en Hesse, o en Mann. Esa pregunta, cuando se vuelve deslumbramiento, lleva a nuestra siguiente metáfora: la noche estrellada. Allí estamos ante una vivencia numinosa, motivada por la presencia de Alguien o Algo que lo sobrepasa. Es una experiencia muy recurrente en la Literatura. Entre muy variados ejemplos, podemos citar a Yupanqui, Castilla, Galán (“Por aquí pasó Dios enamorado. / Lo dice el ademán y la figura / de este viejo cardón arrodillado”), Calvetti, Mann, Leopardi (“Così tra questa immensità s’annega il pensier mio, / e il naufragar m’è dolce in questo mare”), Rilke…

Llega un momento, sin embargo, en que las búsquedas dan paso a la alegría de la presencia: estamos entonces ante las experiencias del segundo tipo, las de encuentro. Señalamos aquí como primer símbolo la celebración: el texto refiere un gozo exultante provocado por Algo o Alguien, tematizado como Dios, o a veces por medio de un sucedáneo. Aparece en Whitman, e incluso se percibe, mucho más serena y diferida, en el Poema a la duración de Handke, y en “El festín de Babette”, de Dinesen. Pero donde se muestra sin tapujos es en los “poetas de la tierra”. ¿Cómo entender si no las referencias de M. J. Castilla al “Padre Verano”, al que reviste con todas las características de Dios?

Padre Verano. Llama ciega. Pura estridencia silenciosa,

desbordada y clarísima majestad solitaria,

por cada vena tuya,

por tus crines doradas, quemadas de luciérnagas, me afirmo vida adentro de la vida.

Por último, tenemos ahora sí aquellas expresiones que, por excesivamente canónicas, algunos aplauden y otros, dentro de la crítica literaria, soslayan. Nos referimos a los textos que muestran en todo su esplendor la intimidad de las bodas, aquello que desde el Cantar de los Cantares hasta la fecha se ha venido manifestando en la poesía mística como “metáfora nupcial”. Nunca mejor expresada que en estos versos de San Juan de la Cruz: “Como amado en el amante / uno en otro residía” (“In principio erat verbum”) y, por supuesto, en toda la obra del poeta de Fontiveros. Desde ya que incluimos aquí la luz del Paraíso de Dante, o muchos escritos de Santa Teresa de Ávila. Pero no es un campo que se haya agotado en el Siglo de Oro. Si ampliamos la mirada, tenemos a Adélia Prado, la insigne poeta brasileña (“Sé que Dios vive en mí / como en su mejor casa”); Fijman y Viel Temperley, por citar ejemplos argentinos; Christophe Lebreton, uno de los mártires de Argelia (“Tu ‘te amo’ se me apareció un día: / todavía no me he repuesto”).

La lista es infinita, e incluye todos los textos que, como decía Ricoeur, nombran a Dios cuando escapan de sus autores y despliegan su mundo (Fe y filosofía). Por eso, en lugar de extender el catálogo, vamos a cerrar con una sugerencia. Ya conocemos la riqueza que nos aportan los autores confesionales. Entablemos, entonces, un diálogo fecundo con aquellos que no lo son, para encontrar también en ellos las semillas del Verbo. Decía Juarroz, lejos de toda fe institucionalizada: “No he perdido el sentido de lo religioso […] Lo que he perdido es cualquier sistematización de lo religioso. Le diría más: he perdido ciertas confortables esperanzas o compensaciones que da lo religioso. Pero a mi ver lo religioso no es eso, sino el sentir que uno forma parte de un todo” (Poesía y creación). Y en ese todo, reconocer también nosotros que ha pasado el tiempo de los grandes relatos, incluso los religiosos, que nos urge encontrar luces que nos hagan más llevadera la noche, y que, como dice la poeta riojana Lucía Carmona, somos “briznas inexplicables, sedientas de iluminación sin espinas, transitando el páramo para encontrar el río caudaloso y dulce de la presencia de Dios, de Dios y del poema”.

Mariano Carou es Licenciado en Letras y profesor universitario

1 Readers Commented

Join discussionFecundo artículo, gracias por ampliarnos la mirada!