A medida que nos acercamos al fin del año calendario y al fin del Año Litúrgico, el tono de la celebración eucarística cambia y nos pone frente al misterio del Fin de los Tiempos y la Segunda Venida del Señor. La insistencia en este tema hoy puede parecernos desconcertante, pero está justificada. Nosotros creemos que Dios dirige el curso de la historia, y que en ella realiza su proyecto de salvación. Eso significa que la historia tiene un rumbo determinado, y que se acerca progresivamente a una meta que es la plena realización del designio divino. Por lo tanto, la historia debe tener un Fin (con mayúscula). Y ese Fin no puede ser, entonces, una catástrofe, es decir, un hecho puramente natural, carente de significado, la desgracia ciega de una total destrucción, como hoy muchos temen (por ejemplo, décadas atrás, el temor de la guerra nuclear; hoy, la crisis ecológica). Los creyentes sabemos que ese Fin debe ser un acto libre de Dios, que lleve a su consumación su obra salvadora.

Si nosotros dejáramos de lado la fe en el Fin de los Tiempos, sólo nos quedaría pensar que, o bien la historia se encamina a alguna catástrofe final sin ningún sentido, o bien que la historia nunca avanza, sino que es la eterna repetición de lo mismo, al menos en el sentido de que la humanidad seguirá para siempre prisionera de su propia debilidad, de sus pecados y miserias. Y ésta también es una idea que ha arraigado profundamente en nuestra cultura. Es interesante notar cómo todas las películas de ciencia ficción que se producen desde hace años plantean futuros “distópicos”, es decir, futuros de pesadilla, en que el hombre se precipita en una creciente inhumanidad, auxiliado por la tecnología, hasta el punto de ser esclavizado por ella.

Nuestro pensamiento acerca del Fin de los Tiempos debe ser purificado del pesimismo, del temor paralizante, de la sensación de caos y desamparo, que pesa en el corazón de muchos hermanos nuestros y condiciona sus vidas. Para ello, la Palabra de Dios viene en nuestro auxilio. No nos aporta información sobre el cuándo y el cómo del acontecimiento final, pero nos ayuda a entender cómo debemos vivir hoy en vista a dicho Fin. Nos conforta para que esperemos el Fin en la fe, vigilantes, pero no obsesionados; atentos, pero al mismo tiempo con serenidad y confianza en Dios; cumpliendo nuestro deber con seriedad, pero deseosos de encontrarnos con Él.

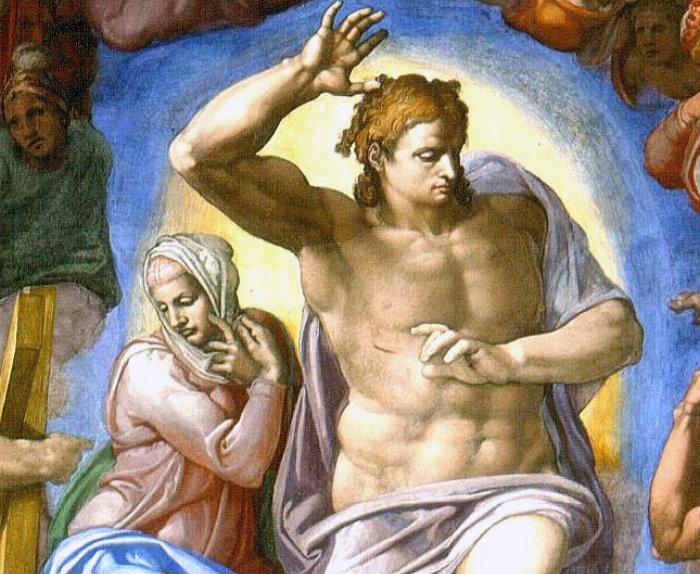

Sin embargo, pensar en el Fin de los Tiempos y del Juicio definitivo que tendrá lugar en ese día, suscita incluso en nosotros, creyentes, más miedo que deseo. Tenemos profundamente gravadas en nuestros corazones imágenes aterradoras del Juicio Final, como la del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina (1537-1541).

Miguel Ángel siguió fielmente en la ejecución de su obra el credo católico según el cual Cristo volverá en la gloria al final del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos, y separará a los buenos, destinados a ascender con Él al Paraíso, de los malos, condenados por la eternidad a estar lejos de Él en el sufrimiento del Infierno.

Pero en la plasmación de su obra refleja el ambiente de fatalidad y desesperación que prevaleció a lo largo de la década siguiente al “Sacco”, el traumático Saqueo de Roma de 1527, un desastre que muchos romanos vieron como un castigo por sus pecados y por los abusos de la Iglesia. El fresco, se inclina levemente hacia adelante sobre el espectador, se cierne sobre él, por así decirlo, generando sobrecogimiento y angustia. El tiempo de la misericordia se ha acabado. Es el momento de la justicia. Incluso María, la Madre de la humanidad que intercede por los hijos pecadores, parece encerrarse en su dolor.

Jesucristo es representado de un modo nuevo que rompe con la tradición y es, para muchos, escandaloso. Es un joven, de cuerpo robusto y rosto afeitado, asemejándose a un dios pagano. Su rostro no traiciona ninguna emoción. Sabedor del destino final de la humanidad desde el principio de los tiempos, Cristo permanece impasible, ni embargado por la ira ni henchido por el gozo. Con su mano izquierda atrae a sus elegidos y con la derecha espanta a los condenados. Ante la omnipotencia y la omnisciencia divinas, la humanidad pecadora queda sumida en un absoluto desamparo.

Sin negar el enorme mérito artístico de la obra, y la fe en Jesucristo como Juez de la humanidad, árbitro del bien y del mal, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, necesitamos equilibrar un poco nuestra contemplación de este misterio. Los evangelios nos ayudan a considerar por un lado, la seriedad de nuestra actuación en esta vida, y por el otro, la perspectiva del encuentro gozoso con el Señor. Auténtico temor de Dios (que no es miedo) y verdadero gozo (que no es ligereza o presunción).

Tal es el caso de la parábola de las Diez Jóvenes (Mateo 25,1-13). Ellas debían salir al encuentro del Esposo con sus lámparas cuando llegara. Pero las prudentes, a diferencia de las necias, llevaron aceite de repuesto para la eventualidad de que el Esposo tardara. Y eso les permitió, cuando éste efectivamente llegó muy tarde, a medianoche, entrar con Él en la fiesta de bodas, mientras que las necias quedaron fuera. La parábola y su significado están claramente reflejados en la obra del pintor Wilhelm von Schadow (1850).

En el cuadro se muestra a Jesús Glorificado en el centro de la escena. Él es el Esposo, el esperado. San Pedro con las Llaves y la Santísima Virgen, escoltan al Señor y son seguidos por los miembros del cortejo (la Iglesia Gloriosa). La mirada amorosa de Cristo se dirige a las jóvenes prudentes, hacia las cuales extiende su mano, mientras ellas lo reciben con sus lámparas encendidas. Del otro lado, dos de las jóvenes necias se encuentran profundamente dormidas. Una lámpara apagada puede verse volteada en primer plano, y su cadena enredada entre los dedos distendidos de una de las durmientes. Un cántaro volcado derrama las últimas gotas de su contenido. Otra joven busca con desesperación reavivar la llama moribunda de su lámpara. Otras dos parecen haber tomado conciencia de la oportunidad perdida, y mientras miran implorantes al grupo de las prudentes, una de ellas intenta despertar en vano a las que todavía duermen.

Aquí no reina el terror del fresco de Miguel Ángel, ni Jesús es la figura terrible que con un gesto soberano señala el fin del tiempo de la misericordia. Es el Esposo de la Iglesia, que viene a compartir la alegría de las Bodas Místicas. Lo que vemos en primer plano son las actitudes que libremente asumen los creyentes. Algunos que deciden afrontar la tardanza del Señor con una vigilancia perseverante. Otros, en cambio, se entregan al sueño, vale decir, a la vida mundana, la vida vivida sin conciencia de la Venida del Señor, del Fin, de la transitoriedad de este mundo. El conjunto no inspira miedo y angustia ante la justicia divina, sino que apela a nuestro sentido de responsabilidad: disponernos a compartir la alegría pura del encuentro con el Señor, o malograr por nuestra desidia esa posibilidad.

Otra parábola del Fin de los Tiempos es la conocida parábola de los talentos (Mateo 25,14-30). Un hombre se va de viaje y deja a tres de sus servidores diferentes sumas de dinero para que negocien con ellas y las acrezcan. Dos de ellos cumplen fielmente su misión, pero un tercero se limita a enterrar en un pozo el dinero de su Señor y se lo devuelve intacto cuando éste regresa. Y sorprendentemente es reprendido por su conducta temerosa y mezquina. Esto es lo que encontramos representado en una obra de Henry Coller (1886-1958), que refleja bien la actitud del siervo infiel. Éste se deja dominar por el temor, sólo se preocupa por conservar lo recibido, los demás son sólo un peligro del cual protegerse. Puede vincularse a la actitud del creyente que no se preocupa por crecer en santidad, sino por sólo por no pecar, no perder “la gracia”, no trasgredir la ley. Una religión de límites, sin crecimiento, sin anhelo, sin amor.

Finalmente, en la Solemnidad de Cristo Rey, meditamos la parábola del juicio final. El Señor viene en su Gloria, rodeado de sus ángeles, y separa la humanidad como un pastor separa las ovejas de los cabritos, las primeras a su derecha y los segundos a su izquierda. El criterio de esa división será una sorpresa para todos por igual: Jesús estaba presente en cada hermano necesitado, que unos socorrieron y otros ignoraron. Desde el final de la Edad Media, en muchos cuadros del Juicio Final, ovejas y cabras, salvados y condenados aparecen simétricamente a los lados de Jesús.

Hemos comentado ya la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la cual esta antítesis entre salvados y condenados parece insistir más en los condenados. Pero en la Iglesia de Oriente hay iconos sin lugar para condenados, pues al fin todos se salvan, ovejas y cabras… Ante el juicio de Cristo, en el momento determinante, todos los hombres y mujeres se convertirán en ovejas, todos se salvan.

Esta idea la vemos plasmada por ejemplo, en un mosaico de principios del siglo vi d. C.. en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, Rávena, Cristo separa las ovejas de los cabritos. Cristo Juez, situado entre dos ángeles, acoge con su derecha a tres ovejas, dejando a su izquierda tres cabras. Pero estas últimas no dan la impresión de que estén condenadas.

No se trata de una mera hipótesis. En una conocida pintura de las catacumbas, Cristo, representado como el Buen Pastor, lleva sobre sus hombros no una oveja perdida, sino una “cabra” perdida. Abajo, a su derecha hay una oveja, a su izquierda una cabra… pero tanto oveja como cabra aparecen dentro de un marco paradisíaco de salvación, con las aves del cielo a lo alto.

No se trata de una mera hipótesis. En una conocida pintura de las catacumbas, Cristo, representado como el Buen Pastor, lleva sobre sus hombros no una oveja perdida, sino una “cabra” perdida. Abajo, a su derecha hay una oveja, a su izquierda una cabra… pero tanto oveja como cabra aparecen dentro de un marco paradisíaco de salvación, con las aves del cielo a lo alto.

Negar la posibilidad de la condenación sería salirse de la ortodoxia. Pero quizás estas obras sean expresión de una esperanza: la salvación de todos los hombres. Desde el punto de vista histórico, hay quienes se comportan como ovejas (que ayudan a los demás) y quienes se comportan como cabras. Pero nada nos obliga a afirmar que ese día, satisfecha la Justicia Divina que pone en evidencia la última profundidad del bien y del mal, el día del Juicio no se transforme también en el día de la salvación universal.

El Final de los Tiempos puede ser lejano, pero se nos anticipa en el día de nuestra propia muerte (el final de mi tiempo, de mi historia), y aun dentro de nuestra vida se nos anticipa, por ejemplo, en cada acontecimiento que pone fin a una etapa de nuestra vida de modo definitivo. De muchos modos viene el Señor a nosotros, y debemos estar preparados para recibirlo, con la lámpara de nuestra fe encendida, con nuestro celo por compartir sus talentos, con nuestra solicitud hacia las necesidades de nuestros hermanos. Las tres parábolas nos llaman a ser serios con nuestra fe, a vivir en el temor del Señor (no en el miedo que paraliza) nuestra vida cotidiana. Pero las tres nos animan también a la esperanza. El Juicio Final es ante todo salvación, no condenación.

Como dijo el papa Francisco (Catequesis sobre el Credo, 26/04/13): “Queridos hermanos y hermanas, no tengamos nunca miedo de mirar el juicio final; que ello nos empuje en cambio a vivir mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en los pequeños, para que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor. Que el Señor, al final de nuestra existencia y de la historia, pueda reconocernos como siervos buenos y fieles” .